【鈴木宏子】G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合が来年6月8、9日、つくば国際会議場(つくば市竹園)で開かれる。開催に向けて、県やつくば市、県内経済団体などで構成する受け入れ団体の同推進協議会(会長・大井川和彦知事)は、茨城やつくばの魅力を発信する企画を明らかにした。来年5月に筑波大学とゆかりが深い芸術分野のメディアアートを素材にしたイベント、同6月には知事がトップセールスする総合商談会などの開催を検討しているという。

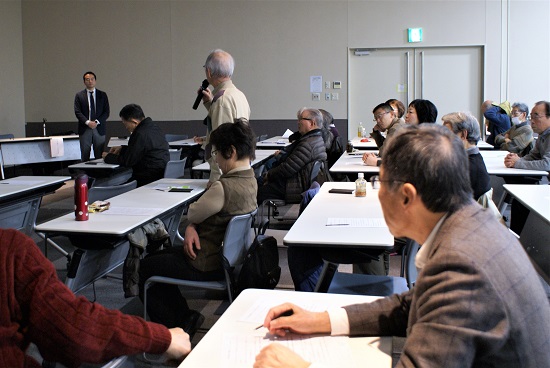

18日、同国際会議場で開かれた同推進協第3回総会で準備状況や取り組みについて報告があった。メディアアートを素材にした事業は、研究者とアーティストが協働して創作活動をするイベントで、子どもを含めた一般市民が参加する体験事業になるという。総合商談会は外資系企業の誘致、県産品の輸出拡大、外国人観光客の増加を目指した商談会になるという。

ほかに県内の最先端の科学技術やものづくり技術、伝統工芸、つくばの研究機関などを紹介する最先端科学技術・ものづくり技術の展示会なども企画している。

来年1、3、5月には計3回、在日海外メディア関係者を招いて1泊2日の日程で県内を巡ってもらい、つくばのテクノロジーや茨城の農業、食文化、企業の技術力や港湾などを見てもらうツアーを計画している。世界各国の富裕層をターゲットに、常陸牛や笠間焼、メロンなどの県産品や観光地をPRする動画や画像などの広告を、海外の現地メディアに掲載することなども検討しているという。

来日する各国大臣や随行者などへのおもてなしでは、粒の大きな県オリジナル米「ふくまる」や県内40の蔵元の日本酒など県産食材を使った料理を歓迎行事で提供するほか、会合の合い間に各国大臣に、つくば市内の研究機関やベンチャー企業、周辺観光施設などを見てもらう視察・見学ツアーなども提案していくという。

G20会合に向けて県は、危機管理、海外情報発信、おもてなし、エクスカーション(視察・見学)、展示・イベントの5つのプロジェクトチームを11月に立ち上げ、受け入れ準備を進めている。

12月4日には参加20カ国の大使館職員を対象に、会場のつくば国際会議場とつくば市内の宿泊施設を視察してもらう現地説明会を開催した。計29人が参加し「施設の具体的なイメージがわいた」など好意的な反応を得たという。宿泊施設については2016年にG7科学技術大臣会合が開かれた際は、県が補助金を出して市内のホテルなどにスイートルームを整備したが、今回は施設や設備が足りているとして補助金を出すなどの取り組みは実施しないという。

市民や団体の応援事業を公募

G20会合を盛り上げようと、同推進協は、同会合を応援する市民や団体、企業の自主的なイベントや事業を募集している。歓迎機運を盛り上げたり、同会合のテーマ「自由貿易の推進とIoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)等の革新的技術」への関心を高めることができ、来年6月9日までに開催する事業が対象。サポート事業として認定されれば「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合」サポート事業の冠を付けて開催することができるほか、同推進協のHPにも掲載される。

サポート事業の企画内容、実施時期・場所、実施体制、効果、提案者名などを書いて、同推進協議会(県営業戦略部G20貿易・デジタル経済大臣会合推進チーム内)に申し込む。募集期間は来年3月31日まで。問い合わせは同事務局(電話029-301-2855、同HP)