第1回はレストラン編

車椅子のまま着席できるスペースを用意したり、太いペンで大きな文字を書いて筆談するなど、事業者と障害者が話し合いながら、障害の特性に応じてバリアを取り除く「合理的配慮」が昨年、民間事業者にも義務化され、4月で1年を迎えた。25日、つくば市内の障害者らでつくる市民団体「障害×提案=もうちょい住みよいつくばの会」が、制度の浸透を目的としたイベントをつくば駅前のつくばセンタービル内 市民活動拠点コリドイオで開催する。

第1回目は「レストランの困りごと編」で、障害者が飲食店を利用した際に直面する「困りごと」を参加者同士で出し合い、話し合いの中で改善策をまとめ、行政に伝える。

主催団体の世話人で、障害当事者団体「つくば自立生活センターほにゃら」代表の川島映利奈さん(42)は「さまざまな障害のある人に参加してもらい、それぞれが直面している困りごとを出し合いたい。地域の事業者や市議会議員の方などにも参加していただき、障害の当事者との対話を通じて一緒に『合理的配慮』を進展させていく場になれば」と語る。

今回のイベントでまず「レストランの困りごと」を取り上げるのは、2024年のつくば市長選・市議選の際に同つくばの会が候補者に実施した公開質問で、市役所本庁舎のレストランの改善を提案したことから、「市役所本庁舎のレストランを、民間事業者による合理的配慮のモデルケースにしたい」のだと、川島さんは言う。

無人化に不安

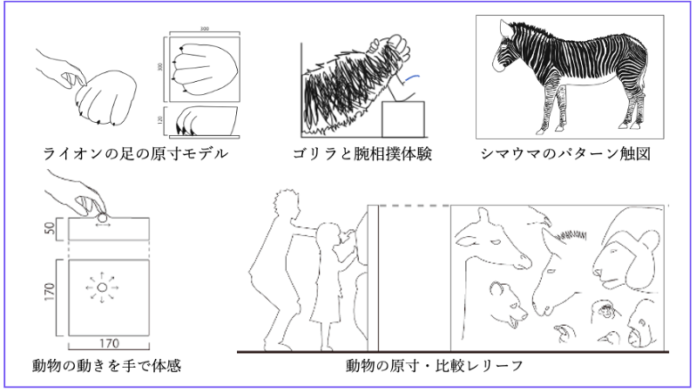

今回の企画に参加する、同会のメンバーで自身も障害当事者である生井祐介さん(48)は「合理的配慮の義務化を受けて、レジに(イラストや絵を指差して意思を伝え合うための)指差しコミュニケーションボードが置かれたり、入り口にスロープがつくなどした店舗が特に大手では進んでいる印象がある。杖をついていると、『手伝いましょうか』と声を掛けられる場面も増えた」と話す。

一方で、飲食店で客自身がタッチパネルを操作して会計をしたり、ロボットが配膳をするなどの店舗の無人化が広がることに対して「手の力が弱かったり、視覚に障害があるとタッチパネルを操作できず、自分で立てないとセルフレジに届かない。自動運転バスなどでも広がるかもしれない無人化への不安はある。新しいシステムを導入する際には、障害者の意見を聞いてほしい」と思いを語る。

選挙で政策提言を公開質問

同つくばの会は、2018年に市内の障害者の呼び掛けに応じた当事者、家族、支援者らが集まり生まれた。障害者が暮らしやすいまちづくりを進めようと、障害者の意見を市政に届ける活動を続けている。

2020年の市長・市議選では、障害者の社会参加を目的としたタクシー利用時の市の運賃助成制度をバスや電車でも利用できるよう、ICカードとの選択制にすることや、スマートフォンやタブレット端末を用いた市役所での遠隔手話通訳サービスの導入など、障害者の意見を元に6項目の政策提言を作成した。すべての候補者に公開質問として政策提言を投げ掛け、3人の全市長候補、41人中27人の市議選候補者から回答を得た。選挙後「重度障害者に対するICカード乗車券運賃の助成」「つくば市遠隔手話サービス」など4項目が実現している。

2024年の市長・市議選の際にも、市役所本庁舎レストランの改善など「市役所本庁舎のレストランにコミュニケーション支援ボードを導入し、民間事業者における合理的配慮の普及につなげる」や、「つくば市バリアフリー条例を制定し、今後、計画的に市内をバリアフリー化していく」などの6項目を、他自治体の先行事例を示しながら提言し、公開質問として、2人の市長候補者と48人の市議選候補者に投げ掛けた。市長・市議選の候補者24人から集めた回答は選挙期間中に同団体のウェブサイトで公開した。

当事者と対話を

同会では今後、第2回目として、昨年の選挙で提案した6項目の一つでもある「市の健診・検診時に合理的配慮を提供する」について、当事者の意見を聞く場を設ける予定だ。車椅子を利用する世話人の川島さん自身、市の健診を受けた際に車椅子対応の体重計がなかったために体重が測れず、検査台に乗れないことから胃や腸の検査を受けられなかった経験がある。他にも、自力で立ったり座ったりできないことから婦人科検診のマンモグラフィー検査や子宮がん検診を受けられなかった。そのため、追加料金を自費で負担し、胃カメラ検査やエコー検査を受けた。「代替えとなる検査が自分の希望であれば有料であることに納得がいくが、理由が障害があることなわけなので、何らかの他の方法を検討してもらえたら」と改善を訴える。

一方で川島さんは「合理的配慮がそもそも事業者に伝わっていないという面もある」とし、「新しいものを買ったり、大規模な施設の改修をしなければならないなど、難しく考えてしまう人が多いのかもしれない」と言い、「(段差があるなどで)車椅子で入れないお店の場合は、介助者などに店内の陳列商品を写真で撮ってきてもらい、店外でそれを見て買う商品を選ぶことができる。合理的配慮で大事なことは、事業者が障害者と話をすること」だと話す。

生井さんは「障害の当事者は、こんな時はどうすればいいのかというアイディアを持っているので、『うちは無理です』と断らずに、まずは当事者と対話をしてほしい」と言い、川島さんは、「今回のイベントは、(合理的配慮の趣旨である)さまざまな当事者の声を聞く場所でもある。障害のある人、そうでない人を含めて、多くの方に参加していただき、これからのまちのあり方を一緒に考えていきたい」と語る。(柴田大輔)

◆「住みよいつくばの会 レストランの困りごと編」は25日(金) 午前10時からから正午まで、つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル 市民活動拠点コリドイオ内 つくば市民センター大会議室で開催。Zoomを利用したオンラインでの参加も可能。参加費は無料。イベントの詳細、参加申し込みは専用サイトへ。申し込み締切は23日(水)午後5時まで。問い合わせは「障害x提案=もうちょい住みよいつくばの会」(電話029-859-0590、メールcil-tsukuba@cronos.ocn.ne.jp、FAX029-859-0594)へ。