【鈴木宏子】「病魔退散!」と題した特集展示が23日から土浦市立博物館(同市中央)で始まった。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、昔の人たちは疫病にどう対峙してきたのか。江戸時代から現代までの絵図や日記、人形、掛け軸などを展示し、先人たちの祈りと行いを紹介している。

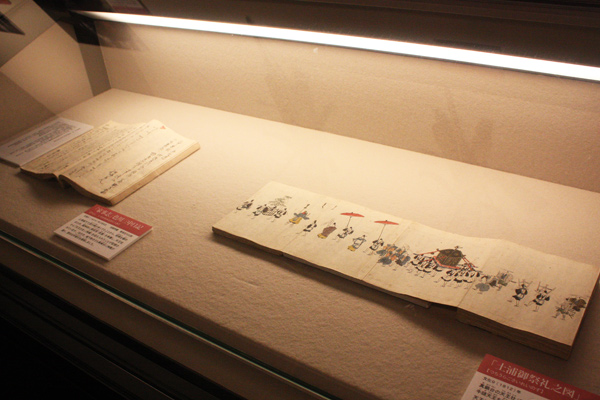

江戸時代後期、疫病をしずめるため土浦の城下町を練り歩いた八坂神社祇園祭の絵図や、中国から伝わった疫病をはらう神「鍾馗(しょうき)」を描いた掛け軸など、疫病にまつわる同館の収蔵品12点が一堂に紹介されている。

絵図は市指定文化財「土浦御祭礼之図」。土浦城の鎮守で、疫病をつかさどる神、牛頭(ごず)天王をまつる天王社(現在の八坂神社)の行列を描いた絵図で、土浦城下で流行した疫病をしずめるため城下に迎えた病をはらったとされる。併せて土浦出身の商人で国学者の色川三中(みなか)が、当時の様子を記した日記「家事記」も紹介している。

「鍾馗」の掛け軸は、江戸時代の土浦の地理学者、沼尻墨僊(ぼくせん)が描いたものも展示されている。

ほかに県指定文化財で、笛や太鼓を奏でながら村を回り、天然痘を流行させる疱瘡(ほうそう)神をしずめ、村の外に送り出す、同市田宮地区の「疱瘡ばやし」のビデオ映像なども上映されている。

学芸員の野田礼子さんは「新型コロナで先がなかなか見えず不安な気持ちがある中、病に向き合った先人たちについて知っていただくことで、病を正しく恐れるという気持ちにつながっていけば」と話している。

特集展示「病魔退散!」は8月23日まで。2階の展示室3入り口に展示されている。

90年前も手洗い励行

ほかに2階展示室には、1934年の土浦尋常高等小学校(現在の土浦小学校)で小学生が各学年ごとに学ぶ「衛生」を一覧表にした資料なども展示されており、90年前も今と同様、手洗いの励行が最も奨励されたことが分かる。

新型コロナウイルス感染拡大により同館では、ホームぺージ上で展示品を解説する「おうちもミュージアム」を実施しており、土浦尋常高等小学校の展示は動画「はやり病から命を守る」で紹介されている。

同館では併せて、身近な歴史を楽しむファミリーミュージアムの一つとして、収蔵品展「先人たちのうでくらべ」が開催されており、江戸時代の相撲や力石による力試しなどが紹介されている。

◆開館時間は午前9時から午後4時30分。入館料は一般105円、小中高校生50円。休館日は月曜など。問い合わせは電話029-824-2928(同館)。