【コラム・川端舞】障害のある子どもとない子どもが同じ教室で学べる学校は、全ての子どもが安心して過ごせる環境だと、前回のコラムで書いたが、それは私自身の経験からも言える。

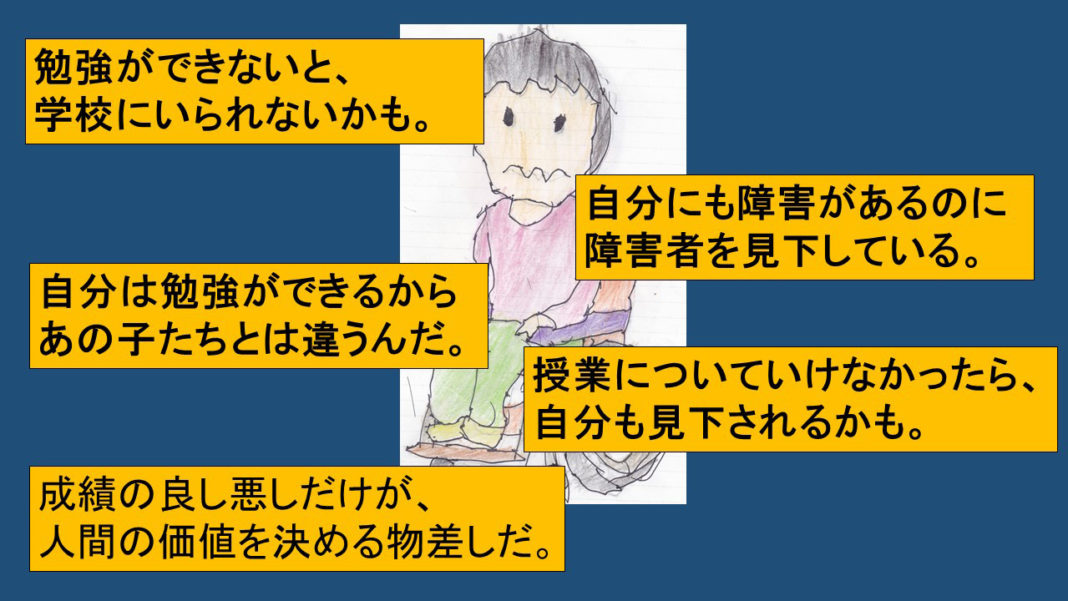

私は子どものころ、重度の障害がありながら通常学校の通常学級に通っていたが、教員や親の態度から、無意識に「私は障害があるから、勉強だけはできないと、学校から追い出されるのだ」と信じ込んでいた。学校の特別支援学級には知的障害のある同級生もいたが、当時の私は「自分は勉強ができるから、特別支援学級の生徒たちとは違うのだ」と特別支援学級にいる同級生を見下していたように思う。

今思えば、彼らとろくに話したこともないのに、障害という理由だけで自分とは違う存在だとみなしていて、とても失礼な話だ。

一方、当時の私は、自分にも障害があるのに、他の障害者を見下している矛盾に嫌悪感も持っていた。自分も学校の授業についていけなくなったら、見下される側になるのだという恐怖感もあった。成績の良し悪しだけが、人間の価値を決める物差しだと思っていたのだ。

自分の考え方が間違っていると気づいたのは、大学を卒業後、自立生活センターに関わり始めたことで、様々な障害者と出会ってからだ。できないことは周囲に手伝ってもらいながら、自分らしい生活を送っている障害者が社会にはたくさんいることを知った。知的障害のある人たちと関わったり、彼らを支援している人たちの話を聞いたりする中で、自分1人では難しくても、支援者とコミュニケーションを取りながら、生活のいろいろなことを一緒に決めていく生き方があることを学んだ。

そのような環境の中で、学校の勉強だけがすべてではなく、苦手なことは周囲に手伝ってもらえば、どんな障害があっても社会で生きていけると考えるようになった。同時に、それまで漠然とあった「勉強ができなかったら見下される」という不安感から解放された。

特別支援学級にいた同級生

子ども時代、私の学校の特別支援学級にいた同級生は、通常学級の生徒とは別の教室で多くの時間を過ごしていて、直接関わり合うことはほとんどなかった。もし彼らが私たちと同じ教室で多くの時間を過ごせる環境があり、苦手な授業の時だけ別の教室で学んでいたら、私自身、「できないことがあっても工夫すれば、同じ教室にいられるのだ」と思えただろう。そう思えることが、「自分も、成績の良し悪しに関係なく、教室にいていいのだ」という安心感につながったはずだ。

同じ教室に障害のある子どもとない子どもが一緒にいられる環境こそが、全ての子どもが無条件に「ここにいていいのだ」と安心できる場所なのだ。(つくば自立生活センターほにゃらメンバー)