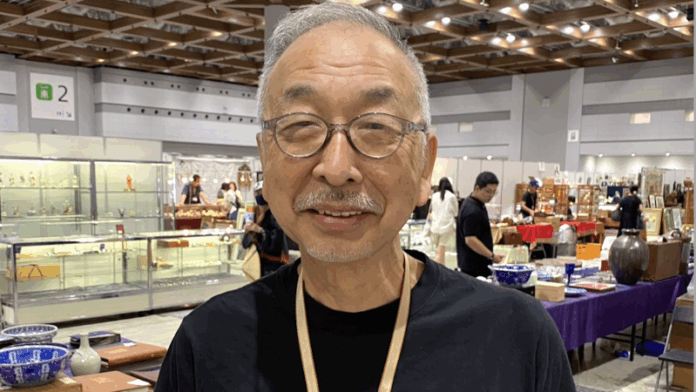

土浦市の田中記代美弁護士(59)は、弁護士の仕事を超えてシングルマザーの支援に取り組む。2023年8月、支援団体「ママのホップ・ステップ・ジャンププロジェクト」を立ち上げ年3回、夏休み、冬休み、春休みの前にそれぞれフードパントリー(食糧支援)付相談会を開いている。

自身がシングルマザー。離婚調停や離婚裁判を経験し、当事者としての経験を生かすことができないかと44歳で弁護士になった。土浦市出身。国学院大学で法律を学び、同大学院修士課程を修了後、都内のデベロッパーで不動産調査などの仕事を担った。その後、誘いがあって都内の弁護士事務所に転職、事務長として事務部門を統括した。

やがて結婚し退職、専業主婦になった。結婚して2年目、夫から暴言暴力を受けるようになり、当時1歳11カ月の息子を抱いて土浦の実家に逃げた。「家を出るまでは自分が悪いのではないかと思うこともあったが、家を出てみると自分がいかに理不尽な状況にあったのか客観視できた」と振り返る。

三つのパートを掛け持ち

知り合いの同い年の男性弁護士に離婚裁判を依頼した。一生懸命やってくれたが、家庭内の人間関係、例えば夫の言動から受ける心身の影響の大きさや嫁姑の関係、親戚付き合いなど、悩みの根っこのような前提事実がなかなか伝わらず、もどかしさを感じ続けた。離婚に至るまでの手続きを通して、女性の離婚問題は女性の弁護士が担当した方が状況が伝わりやすく良いのではないかという思いが強まっていった。

当時土浦の実家に身を寄せ、三つのパートを掛け持ちしながら子供を育て、裁判を闘った。朝7時半、子供を自転車に乗せて保育園に送り、朝8時30分から夕方5時まで近所の文房具店で店員として働いた。その後スーパーの花屋で夜9時まで店員として働き、土日は市内の結婚式場で介添のパートをした。

法科大学院に挑戦

別居から離婚調停を経て離婚裁判まで3年掛かって和解が成立。その頃、法科大学院制度がスタートしたというニュースを見た。それまで考えたこともなかった弁護士という仕事が自分にもできるかもしれないと思い、39歳で法政大学法科大学院に入学。奨学金を借り、貯金を取り崩しながら大学院に通った。ちょうど子供が自宅近くの保育園に転園できることになり、実家の母に送迎を頼むことが出来たことが幸いした。

3年間、猛勉強した。土浦から市ケ谷の法科大学院まで、片道約2時間の電車での通学時間は本を読んだり、過去問題集を解く集中できる時間になった。子どもをかかえて後戻りができず試験で点数を取らなければならない状況はとても苦しかったが、何とか合格でき、地元の土浦市中央に「ファミリー法律事務所」を立ち上げた。普通の主婦が普通に生活していて直面しやすい家事事件を中心に「マチベン」としてコツコツと仕事をこなした。

収入を上げていく支援

法律事務所を立ち上げて10年が経った頃、横浜家庭裁判所の家事調停官になった。家事調停官は非常勤の裁判官で、コロナ禍の2020年10月から2年間、週1回横浜に通った。裁判所から見た調停事件では、多くのシングルマザーが弁護士を付けず、おそらく相談もできないまま、一人で養育費などの調停に臨んでいた。その様子を見て「弁護士という専門家の手助けが必要であっても、弁護士への相談がシングルマザーから見ていかに高いハードルか改めて感じた」という。

その後、たまたまソーシャルビジネスの概念を知ったことを機に、シングルマザーの貧困問題解決のためには、本人の収入を上げていく支援が必要だと思い至り、2023年、友人たちと「ママのホップ・ステップ・ジャンププロジェクト」を立ち上げた。

最初の一歩として、フードパントリーがある無料相談会を開き、対象者の相談を受けることから始めた。弁護士の法律相談だけでなく、ファイナンシャルプランナーが担当する教育費や奨学金の相談、保健師が担当する育児や健康の問題、高校の職員やキャリアコンサルタントが担当する進学の相談、社会福祉協議会の職員が担当する福祉制度一般を含むよろず相談なども行うことにした。シングルマザーの悩みはいくつもの問題が複雑に絡み合っていることが多く,どこから手を付けて良いのかわからないこともある。そのような時に、互いに気心が知れた異なる資格のメンバーと解決方法を一緒に考えることもできる。同じ事例を見ても,持っている資格によって見る視点が異なるから、意外な解決方法が見つかることもある。「皆で考えると視野が広がり一人で思いつかないことを発見できる」という。

支援の輪広がる

支援の輪は徐々に広がりを見せ、昨年12月上旬に開催したフードパントリー付相談会は土浦市社会福祉協議会との共催で開催した。今年度は7月と12月に開催する同相談会が市社会福祉協議会との共催となった。高校生や大学生のボランティアも参加してくれるようになり、シングルマザーが相談している間、ボランティアの大学生が子どもたちに読み聞かせをしたり、高校生が輪投げなどのゲームをする場をつくってくれたりしている。市役所の協力を得て防災をテーマに災害時の知識を学ぶ試みも行っている。支援物資についてもフードバンク茨城や関連NPOとの連携ができてきた。

フードパントリー付相談会の次の一歩は、シングルマザーの就業支援の一歩にしたいと考えている。試みにキャリアコンサルタントのメンバーと自身が協力して、アルバイト勤務のシングルマザーが年収300万円を超えるフルリモート勤務に転職することに1件成功したが、後に転職せざるを得なくなり、就業支援の難しさと就職の入り口だけではないその後の伴走の大切さを痛感している。

「児童扶養手当や養育費は子どもが成長すれば受け取れなくなってしまう期間限定のお金なので、シングルマザーの貧困問題はそのまま高齢女性の貧困問題に直結している。だからシングルマザー自身の収入を上げることはその後の人生においてとても大切。このプロジェクトで何か一つのモデルをつくることができれば」と話す。(鈴木宏子)