【コラム・古家晴美】今夏も猛暑に見舞われ、かつ新型コロナの緊急事態宣言が発せられ、外出もままならない。暑苦しく、行き場のないいら立たしさを感じている方々もいらっしゃるのではなかろうか。しかし、このような中で、キーンと冷えたお素麺(そうめん)を喉から流し込む瞬間の心地よさ。そのお伴が、本日のお題の庭の片隅でひっそりと出番を待っているミョウガだ。主役になる機会は少ないが、なくてはならない脇役だ。今回はミョウガを取り上げてみよう。

実は、3世紀の『魏志倭人伝』に、すでにその名が記されている。日本人と長い時間を共に過ごしてきた。

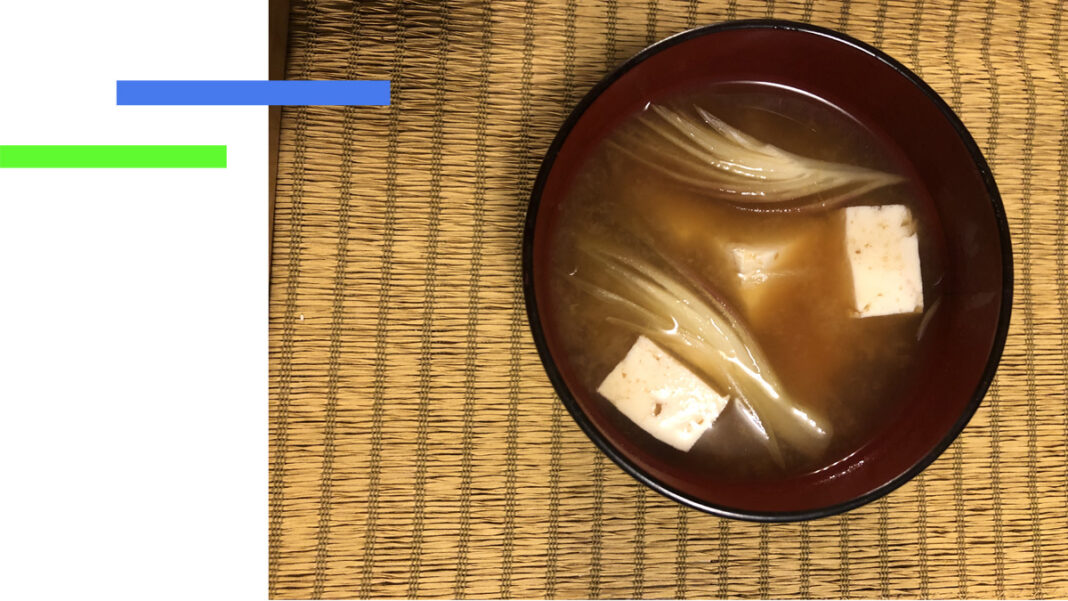

阿見町大室のHさんは、ミョウガを輪切りにして素麺、蕎麦(そば)、うどん、味噌汁の薬味や吸い口にする。また、子どものころから、家の竹山にできるミョウガを摘んできて、母が甘酢漬けにしていた。水洗いした後に、十分に水を切らないと、そこから傷んでしまう。竹山のミョウガは竹の根が張っているせいか、全然増えないが、その分、他家のミョウガよりも大きく育った。

ミョウガには、7月ごろに摘み取る早生で小ぶりの夏ミョウガと、9月に入ってから採れる中生・晩生の秋ミョウガがある。ミョウガの芽が出始めて、程よい大きさになったものから順番に摘んできて使うのは、夏から秋にかけての楽しみの一つだ。

また、繁殖力が非常に旺盛で、一度摘んでしまっても、4~5日するとすぐに次の芽が出て、肥料もいらない便利な香味野菜といえる。天ぷらや卵とじにして吸物の具、ぬか味噌漬け、粕漬け、味噌漬けにしたり、浅漬けにもみ込むこともある。その利用法は多岐にわたる。さらに、甘酢漬けにすれば1年間持つという優れものでもある。

たくさん食べると物忘れする?

古くは茎を乾燥させ、繊維から縄をない、草鞋(ぞうり)や下駄(げた)の緒に用いた。また、根茎から取った粉末は目薬となった。

落語に「茗荷宿(みょうがやど)」という話がある。神奈川宿につぶれそうになった宿があった。そこに珍しく客が来て、百両を預けて寝てしまい、宿主はそれが欲しさにたくさん食べると物忘れするというミョウガをいっぱい食べさせる。旅人が百両のことを忘れて出立するが、すぐに戻ってきて事なきを得て別れる。宿主の妻は「何か忘れたものはないか」と聞くと「そう、そう宿賃の払いを忘れていった」と言う落ちである。

子供のころにミョウガは食べさせてもらえなかったという記憶のある方もおられるだろう。どこぞの政治家は、ミョウガを食べ過ぎたのであろうか。(筑波学院大学教授)