【コラム・山口絹記】入院3日目。

病室には相変わらず理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が代わる代わる訪れ、バランス感覚を調べたり、普段の生活サイクルや仕事などに関する質問に答えられるかを検査した。右半身が思ったように動かなかったり、前を見ずに横見をすると転んでしまったりといった症状はあったが、一度失語になってから、短期間でここまで話せるようになることは珍しいらしい。

話せると言っても、頭の中では一度英語で考えたことを日本語に翻訳して話しているような感覚が強く、読解力も大幅に低下していた。そもそも読解力とは何かという話だが、私は、文章を読みながら、どれだけの内容を留保できるか、ということだと思っている。

前の文章を踏まえて次の文章を予測、理解するということ。長い文章、例えば論文や小説ならば、前の段落、全体を踏まえながら読み進めなければならない。もっと言えば、今まで読んだあらゆる文章を踏まえて、目の前の文章に対する理解を深められるかが問題なのだ。

どうやら、頭の中でことばを一時的に記憶、処理しておくような能力が著しく衰えているらしく、自分で文章を書いていても、読み返してみると誤字脱字が異常に多い(救急を急救、脱字を肌字と書いていたり、送り仮名や助詞の誤りが極端に多い。単語に関しては2文字の漢字で構成されるものに誤りが多かった。“癲癇”や“鬱”などの漢字が書ける一方で、“肌”、“脳”、“臓”などの同じ部首の漢字に混同が多く見られた)。

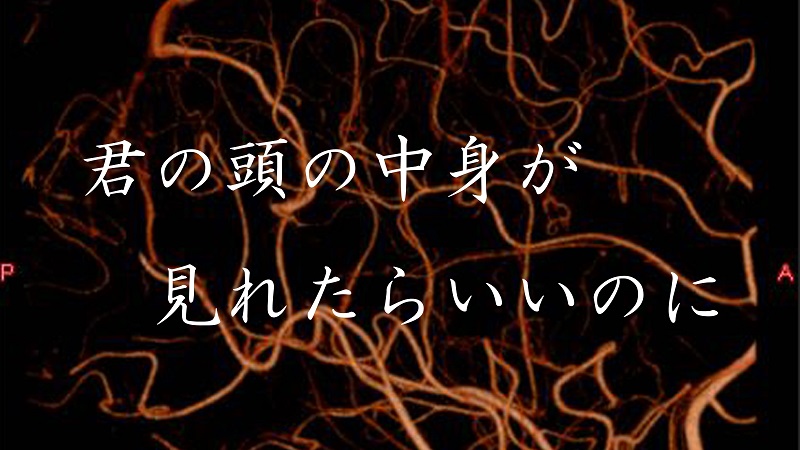

午後には、担当医より脳血管造影検査の説明がされた。私の脳内の影の正体を探るため、腕か脚の動脈からカテーテルを入れ、脳の血管を流れる造影剤を撮影して皆で観よう、ということらしい。つまり脳版バリウム検査。シンプルな発想かつ物騒な話である。

脳動静脈奇形という血管の病気

翌日。

暗い手術室のような部屋で頭だけ固定され、右手首に麻酔を打たれる。10名以上の医師が私からは見えない位置にあるモニターを見上げる中、太めのビーフンのようなプルプルした管が腕の動脈に差し込まれていく。肩のあたりでビーフンがつかえているのを感じた。「いくよー」医師の声とともに、左アゴ、耳、左頭頂部にかけて温もりが広がった。いや、結構熱い。4回程の造影剤注射のたびに医師たちから歓声があがる。楽しんでもらえたようで何よりだが、せっかくの機会、私も一緒に観たかった。

入院5日目。

血管造影検査の結果は、左の頭頂葉にいく動脈と脳表の静脈が正常と異なる形で連絡しており、脳動静脈奇形(AVM)という血管の病気が最も疑われ、これが原因で出血を起こしたと考えられる、とのことだった。治療に関して、ざっくりと説明して欲しいと頼むと、「頭蓋骨を大きめにパカッと開き、出血している部分が外はサクッと中はジューシーな状態になり次第、取り除いてしまったほうが良い」とのことだった。もうここで治療を受けようと決めたのだ。

「やりましょう。あと、造影検査のときの写真ください」。私は答えた。-次回に続く-(言語研究者)