【伊藤悦子】「つくばサイエンスコラボ2019―科学と環境のフェスティバル」(つくば市など主催)が16日、つくば市竹園のつくばカピオと大清水公園で始まった。17日まで。科学フェスティバルでは同市内の研究機関や教育機関が出展する科学実験や工作を体験でき、環境フェスティバルは、公共団体や企業などが行っている地球温暖化対策や環境保全活動について、遊びながら学んだりすることができるイベントだ。

筑波学院大学(同市吾妻)は「マイクロコンピューターを使った電子工作に挑戦しよう!」と「やってみよう!マルチメディア体験」の2つのブースを科学フェスティバルに出展した。

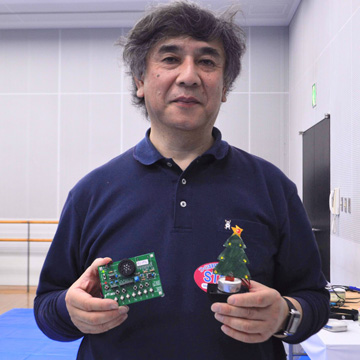

マイクロコンピューターを使った電子工作コーナーでは、同大学のオリジナル電子工作キット「光に反応するクリスマスツリー」「マイクロピアノ」「2進表示温度計」のなかからから子どもたちが作りたいものを選び、製作に取り組んだ。子どもたちは学生や保護者に助けられながら、小さな部品をはんだごてでプリント基板に慎重に取り付けていた。市内の小学3年生男子児童を連れた母親は「フェスティバルには毎年来ているが、電子工作は初めて。はんだ付けも初めての体験で、本当に夢中になって取り組んでいる。家では体験できない本格的な電子工作が、低学年でも経験できてありがたい」と話した。

子どもたちの指導にあたっていた同大学2年の高野結衣さんは「お子さんたちがとにかくケガをしないように気遣っている。お子さんたちには楽しんでほしい」という。同大学の高藤清美教授は「電子工作は中学ではやっているところは多少あるものの、あまりやる人がいない。普段はなかなか経験できない電子工作なので時間をかけて完成させ、楽しんでもらいたい」と語った。

親子で楽しめるマルチメディア体験

マルチメディア体験ブースでは、CAD(コンピューターを使った製図)で学生たちが製図した紙飛行機の組み立て、コンピューターで制御されたレゴロボカーの操縦、デジタルカメラで撮影したカレンダーの製作などを出展した。

レゴロボカーは「Nexus」というタブレットをリモコンのように操作しながら走らせ、コースに設置された橋を渡ったりアーチをくぐったりしてゴールを目指す。小学4年生と小学1年生の女子児童姉妹の母親は「小さな子に操縦は少し難しいところもあるけれど、夢中になって楽しく遊んでいる」と笑顔で話した。

同大学の1年生石井智弘さんは「1年生なので、スタッフとして初めての参加。小さい子が楽しんでいるのがうれしい。保護者の方も特にラジコン世代の方に喜んでもらっている」と話す。

同大学の山島一浩教授は「筑波学院大学は毎年出展している。教材として学生が作ったもので、子どもたちが楽しく遊んでほしい」と語った。また同大学の山野井一夫准教授は「参加しているお子さんたちはハサミを使うのが上手で感心した。ぜひ理科好きになってほしい」と話していた。